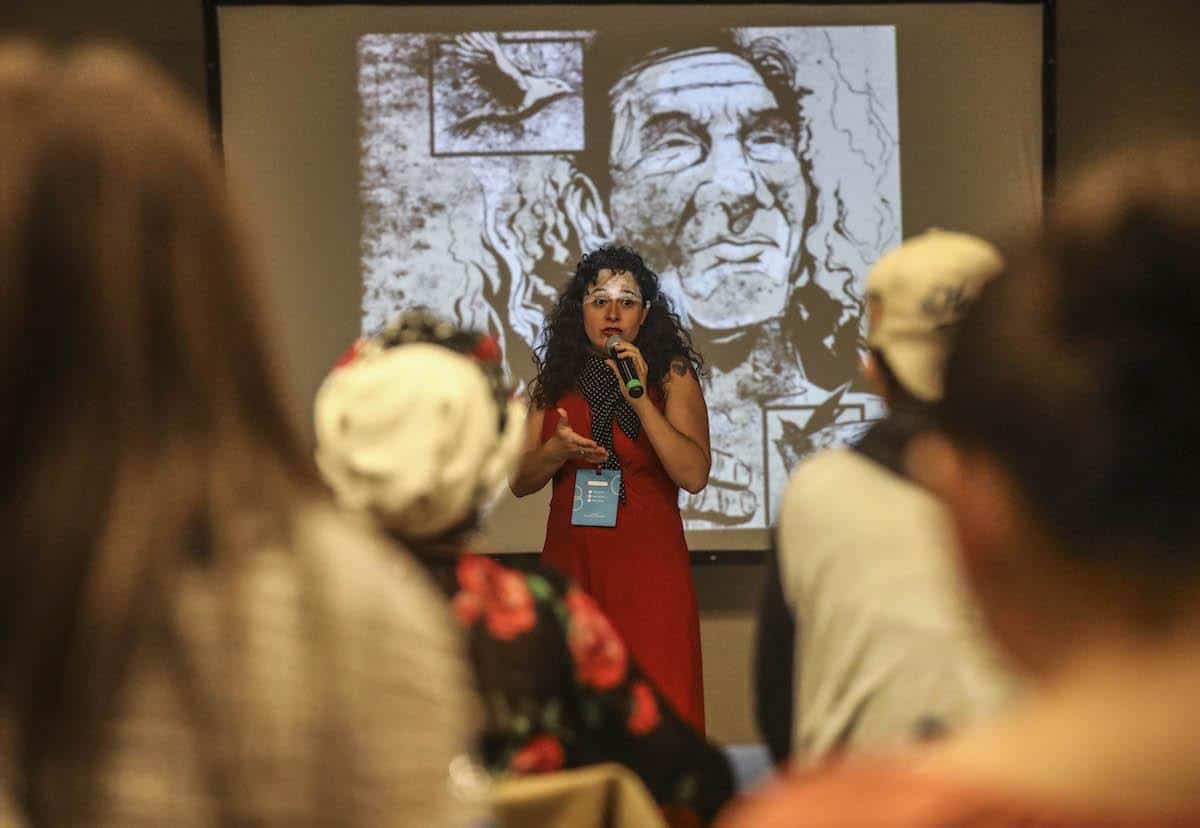

Eduardo Salles, director de Pictoline, durante la charla Pictoline: crear en la era de la distracción Foto: Julián Roldán/ FNPI.

Por Daniel Torrealba / @Danfebres

“Es una pérdida de tiempo”, así calificó Eduardo Salles, director y co-fundador de Pictoline, el tratar de enseñarles a los asistentes de la charla ‘Pictoline: crear en la era de la distracción’ cómo crear sus propios pictolines. ¿El motivo? Le estaría haciendo el juego a un fenómeno que ve en los formatos la tabla de salvación. No hay nada que pueda estar más alejado de la verdad, por lo menos para el ilustrador y diseñador mexicano: “Cuando te quedas con el formato y no entiendes la raíz de cómo un medio o un nuevo producto periodístico llegó a una determinada solución, lo único que haces es replicar algo que no entiendes y postergar tu fin inevitable”.

Ese fue el punto de partida de la charla que se llevó a cabo en el Salón Restrepo, en el Jardín Botánico de Medellín, durante el segundo día del #FestivalGabo2018. ¿Qué siguió? Un análisis para entender los problemas a los que se enfrentan, hoy en día, los diferentes procesos comunicativos, a través de tres puntos fundamentales:

Modelo de negocio

Para Salles existe un desfase entre la propuesta de valor que ofrecen los medios de comunicación y su modelo de negocios. ¿A qué se debe esto? A que no han sabido encajar la bofetada que les propinó internet al arrebatarles el modelo de distribución y permitir que la información llegara a coste cero a cada usuario.

Explicada al detalle la idea del director de Pictoline iría así:

- Antes de internet existía una barrera de distribución y tecnológica.

- Los medios las aprovecharon para crear audiencias cautivas.

- Al llegar internet estas barreras explotan, permitiendo a cada usuario crear contenido.

- Facebook y Google aprovechan esto y crean algoritmos capaces de ofrecer contenido que los usuarios quieren consumir y que, no olvidemos, ya no solo crean los medios.

Esta nueva dinámica lleva a que los medios pierdan buena parte de su audiencia y, como solución, solo den “patadas de ahogados”, según señala Eduardo Salles, al intentar “mantener su viejo modelo de negocios, que consiste en la venta de publicidad”. La manera que encuentran para lograrlo es consiguiendo, comprando, inventando más seguidores o aprovechándose y/o engañando a los algoritmos de distintas plataformas.

En pocas palabras, se metieron en un “círculo vicioso” del que todavía muchos no han logrado salir, según destaca el creador mexicano. Como respuesta a esta situación Salles plantea dos alternativas:

- Replantear la propuesta de valor de los medios.

- Alinearla a un modelo de negocios que sea viable.

Eduardo Salles indicó que la propuesta de valor de Pictoline es diseñar información, lo cual es relevante tanto para el New York Times como para cualquier marca comercial y su modelo de negocios es el diseño de la información, que sigue siendo relevante para el medio norteamericano como para muchas marcas comerciales. Así, por ejemplo, se pasa de un círculo vicioso a uno virtuoso, según la experiencia del ilustrador y diseñador.

Dinámica de la información

“En 2002 la humanidad produjo 23 exabytes de información. Esa misma cantidad de contenido se creó en solo siete días de 2011. ¿Imaginen cuánta cantidad de información somos capaces de producir hoy en una hora”, con este ejemplo Salles demostró la cantidad abismal de contenido a la que nos enfrentamos en la actualidad.

El mexicano destacó que esta sobreproducción de contenidos ha hecho que pasemos de una atención dedicada a un consumo múltiple, que ocurre a todas horas y en todo momento: al ver una serie de TV también estás en Twitter y no te detienes al encontrar un meme que envías por Whatsapp, para luego crear una historia en Instagram, por ejemplo.

¿Qué ha conseguido el exceso de información para Salles? Que seamos cada vez más selectivos con lo que consumimos y que desechemos, de forma cada vez más recurrente, lo que no nos interesa. Es decir, ahora el usuario tiene el poder y puede decidir qué ve, cuándo lo ve y quién se lo dice.

Esta dinámica también perjudicó a los medios, pues antes de la llegada del internet, sobre ellos recaía la responsabilidad de crear contenido. “Se perdió el poder de decidir quién tiene la palabra y quién no. Ese fue un golpe muy duro para el viejo modelo comunicacional”, añadió Salles.

Para el cofundador de Pictoline esta es otra de las razones por la que las empresas tecnológicas le están ganando la batalla a los medios de comunicación: las empresas de Silicon Valley se preocuparon por la experiencia de usuario y por crear interfaces sencillas para que las personas pudieran entender y encontrar información relevante para ellos.

Por contra, ¿qué hicieron los medios? Se encerraron en su burbuja pensando que este cambio iba a ser temporal, que el orden impuesto hace décadas iba a prevalecer y, cuando se dieron cuenta que esto no iba a pasar, ya se había creado una desconexión muy grande entre medios y usuarios, según destacó el mexicano.

¿Qué solución encuentra Salles para este problema que enfrentan los medios? Que creen y desarrollen nuevos productos periodísticos, con base en las necesidades de los usuarios en su contexto actual. Es decir, que piensen en cómo las audiencias y los usuarios quieren consumir información hoy en día.

Paradigmas de creación

“Antes los creadores de contenidos eran unos cuantos y ellos eran el centro. El punto de vista que valía e importaba era el del creador. Ahora, en el nuevo modelo, esto quedó obsoleto. Con el cambio de poderes que trajo el mundo digital pasó el usuario a ser el centro”, destacó Salles al hablar del último problema al que se enfrentan quienes deciden crear un proceso comunicativo.

¿Qué hay que hacer ahora? Para Salles la respuesta es fácil: crear, desarrollar y diseñar en función al usuario, porque en el siglo XXI la atención y la relevancia no se merecen, se ganan.

El mexicano considera que este cambio de paradigma puede ser lo más difícil de entender, por eso plantea que al momento de intentar crear algo se deben responder las siguientes preguntas:

- – ¿Cómo afecta esto al público al que le voy a llegar?

– ¿Cuáles son las preocupaciones y necesidades del usuario?

– ¿Qué conflictos va a tener el usuario con la información que le voy a dar? - Después de responder estas preguntas ya puedes crear, pues el objetivo para que las personas se interesen en ti es que tú, primero, te intereses en ellas.

El mexicano aclara que detrás de este planteamiento no hay nada científico, sino que es un principio básico del cual los medios no pueden escapar. Hay que pensar en:

– ¿Quién es el usuario?

– ¿Cómo el usuario usa la información?

– ¿Cuál es el contexto en el que la información ocurre?

Eduardo Salles volvió sobre el inicio y estableció que los tres ejes fundamentales para llegar a soluciones interesantes dentro de los procesos comunicativos son:

- Generar una oferta de valor que parta de las personas.

- Crear una experiencia de usuario que lo vuelva deseable.

- Hacer un modelo de negocio que lo haga viable.

Sobre el Premio y Festival Gabo

Es convocado por la FNPI- Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano con el objetivo de incentivar la búsqueda de la excelencia, la innovación y la coherencia ética en el periodismo, con inspiración en los ideales y la obra de Gabriel García Márquez, y en la dinámica de innovación, creatividad y liderazgo que caracterizan a Medellín, Colombia.

El Premio y el Festival Gabo son posibles gracias a la alianza público-privada conformada por la Alcaldía de Medellín y los grupos SURA y Bancolombia con su filiales en América Latina.